Le secourisme : entre formation et passion

Catastrophes

Le plan O.R.SE.C. : de la théorie à la pratique ... (article Le FIgaro du 24-01-2009)

Qu'est-ce que le plan Orsec ?

Ce système polyvalent de gestion de crise a été déclenché dans les

Landes samedi. Il est destiné à faire face aux situations

exceptionnelles.Le plan Orsec a été déclenché samedi par le préfet des Landes alors qu'une violente tempête balaie le sud-ouest du pays. Il a été créé en 1952 pour faire face à des situations exceptionnelles. La loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 a réformé la doctrine de planification des secours. Ainsi, après 1952 et 1987, une troisième génération du plan Orsec destinée à traiter les conséquences de tout type d'événement nécessitant une réponse urgente pour la protection des populations, et ce quelle qu'en soit l'origine (catastrophe naturelle ou technologique, attaque terroriste, crise sanitaire) s'est mise en place.

C'est dorénavant une «boîte à outils» unique, qui regroupe l'ensemble des procédures d'actions, outils opérationnels utilisables selon les circonstances.

A l'inverse du système précédent où le plan Orsec était le sommet de la pyramide de réponse face à un événement, il devient, dans le nouveau dispositif, la base de réponse quelle que soit la situation d'urgence. Ces évolutions s'illustrent au travers de la traduction du terme «Orsec» lui-même : il ne signifie plus simplement «ORganisation des SECours» mais, de manière plus large, «Organisation de la Réponse de SEcurité Civile».

Le plan Orsec national ayant été supprimé par la loi de 2004, coexistent un plan Orsec zonal (décidé par le Préfet de zone de défense), un plan Orsec départemental (décidé par le Préfet de département) ou plan Orsec maritime (décidé par le Préfet maritime).

La mise en place du plan Orsec permet l'organisation des secours sous une direction unique (DOS), répartie en cinq services et adaptée à la nature et l'ampleur de l'évènement: premiers secours et sauvetage (assurés par les Sapeurs-pompiers et les Associations de secours), soins médicaux et entraide (assurés par la DDASS et le SAMU), police et renseignements (assurés par la Police nationale et la gendarmerie), liaisons et transmissions (assurés par le Service de Transmission de l'Intérieur), transports et travaux (assurés par la DDE et le conseil général).

Plus largement, le préfet doit veiller à alerter la population, gérer la partie administrative d'un évènement majeur et assurer la mission de post-crise. Il travaille pour cela avec d'autres services tels que le procureur, la protection Civile, la Croix Rouge etc.

Source : Le Figaro du 24-01-2009

Article Sud Ouest du 05-08-2009 : accident de bus - plan rouge à Saugnacq et Muret

Mercredi 05 Aout 2009

SAUGNACQ-ET-MURET 40. Un car portugais qui transportait 52 personnes s'est renversé sur la RN 10, hier matin. Le plan rouge a été déclenché. Hier soir, les causes du drame restaient inconnues

Un mort et 19 blessés dans l'accident de car

-

- Le car s'est couché sur la glissière de sécurité, ce qui a tué sur le coup l'une des passagères, qui se trouvait à l'avant. (photo pascal bats)

«J'étais en train de dormir lorsque j'ai été éjectée de mon siège. À côté de moi, une petite fille s'est mise à pleurer en appelant sa mère. J'ai eu très peur, mais je m'en sors bien », raconte une rescapée allemande. La jeune femme est encore sous le choc, quelques heures après l'accident de car qui a fait un mort et 19 blessés, dont trois grièvement atteints, hier, sur la RN 10 à hauteur de Saugnacq-et-Muret, dans les Landes.

Il est 3 h 07 lorsque les secours sont avertis par un automobiliste témoin de la scène. Un autocar de la compagnie portugaise Mondinense circulant dans le sens nord-sud vient de se coucher sur la glissière de sécurité de la voie de droite, quelques mètres après la sortie 18 et quelques centimètres avant l'énorme pilier d'un pont. Dans le choc, d'une extrême violence, le pare-brise a explosé et tout le flanc droit est défoncé. 52 personnes, dont trois chauffeurs, se trouvent à bord du véhicule, parti la veille à 9 h 30 de Stuttgart, en Allemagne, pour rejoindre Porto, au Portugal. 46 passagers sont des ressortissants portugais, trois sont des Allemands et trois autres des Français.

Sombre bilan

Moins de vingt minutes après l'alerte, la préfecture des Landes déclenche le plan rouge et active une cellule de crise. « Ce dispositif a pour but de faire face à un nombre important de victimes, comme cela peut être le cas dans ce genre de catastrophe », explique le sous-préfet de Dax, Jacques Delpey, présent sur les lieux.

Une centaine de pompiers, médecins urgentistes, gendarmes, bénévoles de la Protection civile et agents de divers services de l'État sont envoyés sur place. Beaucoup gardent en mémoire le dernier plan rouge activé dans le département. C'était le 2 juin 2003. Cinq Marocains avaient alors péri dans un accident d'autocar sur la RN 10 à Pissos, et 45 avaient été blessés.

Moins lourd, le bilan du drame survenu hier n'en demeure pas moins sombre. Une Portugaise de 52 ans, qui se trouvait à l'avant du véhicule, est morte sur le coup. Cette femme avait embarqué à Stuttgart et se rendait à Vilar Formoso, un village à la frontière hispano-portugaise. Trois de ses compatriotes ont également été gravement blessées et transportées vers les hôpitaux de Bordeaux et d'Arcachon. Il s'agit de trois femmes de 23, 34 et 49 ans, dont l'une réside à Reims. 16 autres passagers ont été légèrement atteints et évacués vers les hôpitaux de Dax, Arcachon et Mont-de-Marsan, pour des examens de contrôle.

Hôpital de campagne

Parallèlement, un hôpital de campagne est installé dans la salle des fêtes de Saugnacq-et-Muret, où les rescapés reçoivent le soutien d'une cellule psychologique. « Il est très important que les victimes puissent être entendues rapidement afin d'exprimer leur angoisse », souligne un psychiatre.

Une dizaine de passagers font cette démarche, d'autres se blottissent dans des couvertures de survie, une boisson chaude à la main. Quelques enfants jouent, apparemment peu troublés par les événements. Pendant ce temps, le maire de la petite commune s'active. Le portable vissé à l'oreille, Serge Trabuchet jongle entre les journalistes et la préfecture. « Ça y est ! Une solution a été trouvée pour le repas de midi, souffle-t-il. Ils mangeront tous dans un restaurant voisin. »

Au même moment, un autocar affrété par la compagnie portugaise prend la route depuis Bilbao pour venir récupérer les voyageurs. À 16 h 30, 37 d'entre eux, dont deux des trois chauffeurs, quittent les Landes à son bord, tandis que trois familles décident de rentrer par leurs propres moyens. Une demi-heure plus tard, plan rouge et cellule de crise sont levés ; le numéro vert mis en place pour les familles est désactivé. « En fin d'après-midi, nous avions reçu une soixantaine d'appels », témoigne le directeur de cabinet du préfet, Serge Gonzalez. « Même sans numéro vert, nous restons joignables vingt-quatre heures sur vingt-quatre », insiste-t-il (1).

Aucune piste écartée

Reste désormais à établir pour quelle raison le chauffeur, un Portugais de 47 ans salarié de la société Mondinense depuis huit ans, a perdu le contrôle de son autocar. Si, dans un premier temps, l'hypothèse d'un endormissement a semblé la plus probable - la route et la visibilité ne présentant aucune difficulté au moment de l'accident -, le parquet de Mont-de-Marsan ne privilégiait hier soir aucune piste. « Toutes sont à l'étude », déclare la substitut du procureur Stéphanie Aouine. Placé en garde à vue dès 7 h 30 dans les locaux du peloton de gendarmerie autoroutier de Labouheyre, le chauffeur a été libéré en fin de journée. Il n'aurait aucun souvenir des minutes qui ont précédé la sortie de route et affirmerait ne pas s'être assoupi. Les premiers tests d'alcoolémie se sont révélés négatifs. Des examens sanguins complémentaires ont été ordonnés. Leurs résultats seront connus dans les prochains jours. En outre, l'exploitation du chronotachygraphe, une sorte de boîte noire installée dans les autocars, n'a pour l'heure révélé aucune infraction sur les temps de conduite des trois chauffeurs.

Les questions demeurent donc encore nombreuses. Certaines seront peut-être levées grâce à l'inspection de l'autocar. Un expert en mécanique doit être nommé aujourd'hui par le parquet.

Source : Sud Ouest 05-08-2009

Le plan SATER

Le plan SATER (Sauvetage Aéro-TERrestre) est un plan spécialisé complémentaire du plan ORSEC. Il est mis en œuvre par le préfet du département impliqué par des recherches, parallèlement et en coordination avec les recherches aériennes menées par l'armé de l'air.

I Rôles, objectifs, moyens

A. Il prévoit

- l'organisation des recherches et le sauvetage des aéronefs en détresse, par moyens terrestres, en relation avec les organismes de coordination SAR,

- les liaison nécessaires avec les Centres de Coordination et de Sauvetage de l'Armée de l'Air et la coordination des interventions entre les moyens aériens et les moyens terrestres.

- recueillir des renseignements concernant un aéronef porté disparu ou des émissions de signaux aéronautiques de détresse,

- rechercher et localiser un aéronef ou une émission de balise aéronautique de détresse,

- sauver et évacuer les victimes.

C. Les moyens

- le Groupement Départemental de la Gendarmerie Nationale,

- les Sapeurs Pompiers,

- le S.A.M.U.,

- les associations de secourisme,

- les radioamateurs (ADRASEC).

NB : afin de pouvoir localiser l'aéronef sur le terrain, les pouvoirs publics comptent sur les radioamateurs qui ont un savoir-faire incontournable.

En France, le Réseau des Emetteurs Français (actuellement désigné par REF-Union) créé en 1925 a été reconnu d'utilité publique en 1952. Ses membres, référencés avec un indicatif attestant de la réussite à leur examen, sont membres d'une organisation départementale (ADRASEC) elle-même affiliée à une fédération (FNRASEC).

Le fonctionnement ainsi que les compétences de ces radioamateurs sont légiféré.

II Phases

Les recherches se décomposent en trois phases :

A. Phase Alpha

1. Application

La phase ALPHA est appliquée lorsqu'on est sans nouvelle d'un aéronef dont le vol est connu des services de contrôle de la circulation aérienne.

Elle peut être déclenchée dans le cadre des mesures préparatoires à une opération SAR (search and rescue). Elle s'applique normalement à des zones de grande étendue, lorsque les renseignements sur l'appareil disparu sont nettement insuffisants.

2. Modalités

Le CCS (Centre de Coordination de Sauvetage), ou organisme délégué, adresse directement au groupement de gendarmerie du ou des départements concernés par l'alerte, une demande de renseignements n°1.

Pour les membres ADRASEC (Association Départementale des Radio Amateurs au service de la SEcurité Civile) elle consiste en :

- une pré-alerte,

- écoute statique à la demande du CCS,

- recenser les moyens disponibles,

c'est à dire être prêt à intervenir dans les plus brefs délais pour la Phase Bravo.

B. Phase Bravo

- mise en service des moyens de recherche goniométrique,

- mise en place des opérateurs du PC radio à la préfecture sous la responsabilité du CORA (commandant des radioamateurs),

- assurer la liaison radio entre les équipes de recherches et les autorités,

- retransmettre les résultats d'écoutes des relevés et positions.

C. Phase Charlie

L'ADRASEC ou les ADRASEC du ou des départements concernés mettent leurs moyens en hommes et en matériel à la disposition du P.C./M. (mobile) pour assurer les liaisons radio avec le P.C./F. (fixe).

III Fonctionnement sur le terrain

Lorsqu'un accident ou une disparition d'engin aéroporté est signalé, la région présumée de la disparition d'un aéronef équipé d'une balise de détresse est communiquée par l'autorité préfectorale au président de l'ADRASEC. La région indiquée peut couvrir des dizaines de kilomètres carré et s'étendre du plusieurs départements. Le rôle de chaque ADRASEC concernée va être de localiser la position de la balise le plus rapidement possible.

Le premier souci du PC qui se met en place est d'obtenir la confirmation par une des équipes que la balise est audible. Si la balise n'est entendue par aucune équipe il se posera deux questions :

- La balise est-elle encore en service ?

- Si oui, quel est le secteur à ratisser ?

A. Le poste de commandement (PC)

De la qualité du PC dépendra en grande partie les performances du groupe et le résultat de l'exercice.

1. Rôle

Sans PC, une recherche dans le cadre d'un plan SATER serait une simple chasse où chaque équipe perdrait du temps à refaire les mêmes mesures que ses concurrents.

Son rôle est de :

- recueillir et interpréter les relevés transmis par les équipes,

- les tracer sur une carte pour cerner la position de la balise de l'appareil recherché,

- diriger les équipes vers de nouveaux points de mesure.

Il est composé de deux radioamateurs ou OM (Old Man) (ou d'un OM et d'un SWL = Short Wave Listener : écouteurs sur ondes courtes) ayant chacun sa fonction particulière :

- transmissions avec les équipes sur le terrain et éventuellement trafic avec d'autres station (préfecture...) et tenue d'un journal de trafic,

- traçage des mesures, étude de la carte, élaboration d'une stratégie.

Chaque équipe reste libre et responsable de ses actes tant vis à vis d'elle-même que d'autrui. Elle s'efforce de prendre en compte les suggestions du PC et de satisfaire ses besoins en relevés et autres informations.

2. Inventaire des stations

Par un appel rapide et complet des stations à l'écoute, le PC établit une liste des participants aux recherches. En quelques questions il connait les possibilités de chacun :

- antenne (légère ou à grand gain) + récepteur,

- équipement radio pour les transmissions (mobile, portatif...),

- position géographique (au domicile, sur la route...),

- équipement personnel (pour aller sur le terrain, marche de nuit...),

- véhicule...

3. Le suivi des stations sur le terrain

A tout instant le PC doit savoir où se trouve une équipe, quels sont ses dernières mesures, quelle est sa mission en cours. Il doit être possible de reconstituer, heure par heure, le déroulement des recherches.

Pour cela le plus simple est de tenir un journal comportant :

- une colonne QTR (l'heure exacte) avec l'heure sous la forme HHMM,

- une colonne par équipe engagée avec, en entête, la composition de l'équipe et son matériel (sous forme de codes).

Horizontalement on décrira sommairement chaque événement :

- appel radio, avec résumé des informations transmises,

- relevé ; mesure complète avec QTH (la position en latitude et en longitude) exact en coordonnées UTM ou Universal Transverse Mercator (projection cartographique en latitude, longitude, degrés) de l'équipe,

- direction suivie, route ou chemin,

- consigne donnée.

Tous les quarts d'heure le PC se doit d'appeler chaque station. Les buts de ce tour d'horizon sont nombreux :

- vérification de la qualité de la liaison et de la disponibilité de chacun,

- soutien de la motivation de chaque équipe,

- transmission et recueil d'informations particulières.

4. Le matériel du PC

Pour tracer :

- planche à cartes pouvant être utilisée dans une voiture (format 70x70cm),

- planchette format A3 pour support de "journal de trafic",

- 8 pinces à dessin pour fixer les cartes,

- jeu de cartes IGN 1/100000 ou Michelin 1/200000 pour la première phase,

- jeu de cartes 1/50000 carroyées UTM,

- règle CRAS ou un rapporteur 360°+triple-décimètre,

- crayons mine tendre (2B) pour tracer les relevés,

- gomme.

Communications :

- station mobile puissante (30-50 W) pour réduire les problèmes de transmission,

- antenne omnidirectionnelle mobile,

- antenne yagi VHF avec petit mât mobile pour opérer depuis un point haut en direction d'une zone éloignée.

La précision d'un relevé est relative : pour une même antenne une erreur de + ou - 1 km à une distance de 10 km se retrouvera être + ou - 2 km à 20 km, etc.

Toutefois si la balise se trouve dans une région vallonnée voire montagneuse, un relevé à grande distance peut être relativement plus précis qu'un relevé effectué à proximité de la zone et perturbé par des réflexions sur le relief.

1. Phase d'approche avec véhicule

Une zone présumée d'une dizaine de km² a été déterminée grâce à la phase de détection à longue distance. Avant d'envoyer les équipes pédestres sur le terrain, le PC aura besoin de déterminer avec plus de certitude la position de la balise.

Dans une contrée montagneuse ou à proximité d'obstacles infranchissables (rivières, canaux, étangs, marais, falaises...) progresser à pied peut être très long, la zone du crash devra être délimitée de façon plus serrée (2 ou 3 km²) qu'en plaine ou région de collines praticables (4 ou 5 km²). Il vaut mieux passer un peu plus de temps en phase d'approche et faire effectuer un peu plus de relevés à des équipes se déplaçant en véhicule que d'imposer un seul km à pied en plus à des équipes pédestres.

Dès qu'une zone est grossièrement déterminée, le PC peut envoyer :

- une équipe directement dans la zone avec mission écouter le signal en roulant en parcourant tous les chemins carossables,

- plusieurs équipes autour de la zone pour effectuer des relevés à moyenne distance (recul de 5 à 10km suivant le relief).

Plus le relief est marqué dans la zone présumée, plus grand doit être le recul de façon à réduire l'influence des échos.

2. Phase finale en véhicule

Une zone de 2 ou 3 km carrés a été déterminée avec certitude et il n'est pas possible de la réduire car il n'y a pas de chemin carrossable qui permettraient de se rendre rapidement dans la zone. Il va falloir quitter le véhicule et continuer les recherches à pied jusqu'à ce que la balise ou le lieu du crash soit découvert.

Il ne suffit pas d'avoir trouvé la balise mais encore faut il pouvoir en donner la position géographique très précise pour y diriger le plus efficacement possible les moyens de secours.

3. Équipes mobiles pédestres

Une fois une zone restreinte déterminée, il faut pouvoir obtenir un contact plus précis, voir visuel du lieu de l'accident. C'est dans ce cadre qu'interviennent les équipes mobiles pédestres.

A. Équipement et matériel

Selon le terrain et les conditions atmosphériques, l'équipement minimum peut varier nettement. Exemple extrême : de nuit par temps de neige et brouillard en montagne moyenne (parce que les avions disparaissent rarement en plaine un bel après-midi de juillet).

1. Équipement personnel

- vêtements chaud et adapté pour supporter l'humidité et un refroidissement brutal,

- pèlerine permettant de protéger les cartes et le matériel radio,

- chaussures adaptées au terrain + raquettes éventuelles,

- couverture de survie ou petite bâche.

2. Intendance

- nourriture, boisson + aliments énergétique pour 12 h minimum.

3. Éclairage

- lampe frontale + piles pour 10 h d'éclairage,

- mini-torche de secours + piles de rechange.

4. Communication

- talky-walky + pack batterie chargé maintenu au chaud

5. Détection

- récepteur 121 MHz + piles de rechange

- antenne directive peu encombrante

- 2 câbles d'antenne (dont 1 de rechange)

- champmètre

- boussole,

- cartes dont un jeu carroyé UTM,

- GPS,

- papier et crayon pour noter les messages.

7. Accessoires

- drisse 6 mm longueur minimum 30 m pour descendre les talus difficiles,

- briquet + papier journal pour allumer du feu.

B. Progression

La progression en pédestre vers la balise peut s'effectuer lentement et avec difficultés.

Toujours chercher à utiliser les chemins et sentiers pour s'approcher au plus prés de la balise. Identifier les obstacles pour les contourner (falaises, ronciers, marécages, propriétés privées...).

Ne pas perdre de vue la sécurité, ne pas confondre rapidité et précipitation.

Dans une zone au relief prononcé on a toujours intérêt à attaquer par le haut.

Le signal peut être d'abord net et puissant puis faiblir et sembler venir de partout : persévérer, faire de fréquentes mesures, intégrer les résultats pour en tirer une moyenne et continuer droit dans la direction la plus probable.

Suivre la progression sur la carte en prenant des points de repère, essayer d'estimer la distance, mesurer la direction moyenne de progression à l'aide de la boussole. Le but étant de donner rapidement la position de la balise au PC.

Il est important de pouvoir se situer avec certitude sur le terrain et de donner ses coordonnées UTM (ou géographiques) avec le maximum de précision.

En complément de la mesure de la position à l'aide de la carte on peut utiliser un GPS pour confirmer. Attention à vérifier la valeur fournie par le GPS, certaines mesures peuvent se révéler fortement erronées, surtout sous le couvert des arbres ou en région montagneuse.

Une fois l'aéronef retrouvé précisément, les secours s'organisent selon un schéma classique de type ORSEC ou Plan Rouge (articles à venir).

FNRASEC (Fédération Nationale des RadioAmateurs au Service de la Securité Civile) : « Plans de secours » : http://www.fnrasec.org/

ADRASEC 86 : http://www.f8au.org/adrasec/sater.htm

ADRASEC 45 : « Le plan SATER » : http://f4ahw.free.fr/ADRASEC45/html/Pl_SATER.htm

ADRASEC 90 : « L'ADRASEC et le plan SATER » : http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM15/RM15b/RM15b.html

Wikipédia : « Radioamateur » : http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioamateur#Radio-clubs

Source LEGIFRANCE :

Instruction interministérielle n° 97-508 du 14 novembre 1997 relative au plan de secours spécialisé SATER départemental ; Bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 97/4 p. 176-186 http://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000007106347&ordre=null&nature=null&g=ls

Arrêté du 14 mai 1998 homologuant les décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications n° 97-453 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs et n° 97-454 relative aux programmes d'examen des certificats d'opérateurs radioamateurs en date du 17 décembre 1997 ; NOR ECOI9800415A ; J.O. du 27/05/1998 Pages : 8049/8050

http://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&fastReqId=2124695070&idSarde=SARDOBJT000007105251&page=14

Catastrophe du Mont Saint Odile - article 4 : survie, recherche et sauvetage

I Survie à l'impact et à l'accident

Dans cette partie, la commission d'enquête analyse les conditions de préparation de la cabine avant l'atterrissage, les causes de la mort des victimes de l'accident et l'état des sièges après l'impact.

Les caractéristiques de cet accident, et en particulier l'énergie d'impact, ne correspondent pas à une situation où on s'attend normalement à des survivants. Plus précisément, les accélérations subies par la cellule de l'avion et son niveau de fragmentation sont tels que les facteurs de survie individuelle ne sont accessibles à aucune modélisation connue. Dès lors, les leçons qu'on peut tirer d'un tel accident en matière de sécurité passive sont assez limitées. La commission a cependant entrepris une réflexion sur le sujet, tout en restant fort consciente des limites de l'exercice.

A. Sécurité

Les consignes de préparation de la cabine avant l'atterrissage ont été appliquées et tous les passagers étaient vraisemblablement attachés. Toutefois un membre du personnel navigant commercial n'était pas assis et attaché mais très probablement encore debout en cabine au moment de l'impact. Le poste de sécurité de ce membre d'équipage était situé à l'arrière de l'appareil dans la partie où il y a eu des survivants. La commission a analysé la séquence des opérations à effectuer par le personnel navigant commercial avant l'atterrissage vis à vis du moment où ces opérations devraient être débutées afin que le PNC puisse en toutes circonstances être assis et attaché dans la phase finale du vol. Les circonstances de cet accident ne permettent pas de tirer de conclusions sur ce point mais un réexamen de ces procédures pourrait être utile de façon à s'assurer que la chronologie de ces opérations est bien telle que cette condition puisse être satisfaite.

B. Survivants et lésions

La commission d'enquête constate que, en dépit de la violence du choc frontal auquel a été soumis l'avion, neuf personnes ont survécu à cet accident. L'examen de quelques sièges n'a pas permis d'évaluer précisément les facteurs de charge auxquels ils ont été soumis et n'a pas fourni d'éléments significatifs supplémentaires pour expliquer le nombre et la répartition des survivants.

Toutes les victimes ont subi des polytraumatismes, pour certains très étendus. Certains types de lésions présentent toutefois une fréquence particulièrement élevée et il a paru intéressant de les relever pour pouvoir discuter de leur rapport possible avec certaines caractéristiques des sièges ou de leur disposition en cabine. Ce sont les lésions au niveau de la tête, les lésions au niveau de la ceinture pelvienne et les lésions de l'extrémité des membres inférieurs.

La fréquence et la nature des lésions au niveau de la tête orientent la réflexion vers un rôle possible de la structure du dossier du siège placé devant chaque passager. Les lésions pelviennes orientent la réflexion vers un rôle possible des ceintures de sécurité qui, pour autant que l'on puisse le savoir, n'ont pas été détruites. Enfin les lésions des membres inférieurs ont pu être dues pour partie aux attaches des sièges à la structure de l'avion.

La fréquence élevée de certaines lésions subies par les victimes a amené la commission d'enquête à examiner les essais et vérifications effectués par le constructeur ou l'administration pour s'assurer de la conformité de cet avion, dans la configuration choisie par Air Inter, avec les exigences réglementaires en matière de sièges et de ceinture de sécurité.

C. Sécurité dans l'avion

Les exigences de certification concernant le sièges passagers et les ceintures sont fixées par les paragraphes JAR 25-785(a), JAR 25-785(c) et JAR 25-785 (i) du règlement conjoint de certification européen. Dans le cadre de la certification de type, les sièges passagers et les ceintures correspondantes ne sont pas identifiés de façon individuelle car ces équipements sont, d'une façon générale, choisis par la compagnie utilisatrice. Cependant les exigences qui leur sont applicables sont contenues dans un document, approuvé par les autorités de certification, intitulé "sièges passagers; spécification cadre". Pour ce qui est de la certification individuelle de chaque avion, l'avionneur présente pour approbation aux autorités compétentes un dossier dans lequel la conformité aux exigences de la certification de type est démontrée pour les équipements spécifiques à cet avion.

Le dossier remis par Airbus Industrie pour approbation de la cabine passagers de l'avion F-GGED (dossier ref MBBTLQ 21/135/03/88 Edition 4) se réfère pour les sièges passagers à la spécification approuvée lors de la certification de type (Ref 00D2520004/C01). La conformité de l'avion aux exigences de certification a été confirmée par les rapports d'inspection TLQ 21-562/12/88 et 10D021K4590S12. En ce qui concerne les ceintures de sécurité, elles ont été reconnues conformes au TSO C22F délivré par la FAA.

La commission d'enquête a constaté que les exigences réglementaires avaient été satisfaites, mais elle a relevé que le règlement de certification applicable dans le cas de l'A320 (JAR 25 change 10) ne comportait que des essais statiques en ce qui concerne les sièges. Depuis lors, de nouvelles conditions techniques ont été imposées en Europe et aux Etats-Unis pour les sièges passagers, pour renforcer la protection des passagers dans les cas d'atterrissage d'urgence (JAR 25 change 13 publié le 05/1089). Les facteurs de charge statiques ont été augmentés et une exigence d'essais dynamiques pour les sièges a été introduite.

Cependant, la commission a été informée au cours de l'enquête que le type de siège qui équipait le F-GGED avait été soumis aux test HIC (Head Injury Criteria) à une date postérieure à celle de l'accident, et avait passé ces essais avec succès.

II Organisation des recherches

La commission d'enquête a travaillé sur ce point à partir des comptes rendus établis par le Centre d'Opérations de la Zone Nord-Est (compte rendu global d'opération SAR) et par la préfecture du BAS-Rhin (compte rendu de réunion du 14 février 1992).

A. Détermination du lieu précis de l'accident

La commission d'enquête a constaté qu'il avait fallu plus de quatre heures pour retrouver l'épave à partir du moment où l'alerte avait été déclenchée. Ce constat remet en cause bien des idées communément admises sur la recherche d'un avion de transport lourd en métropole. Il s'explique en partie par les caractéristiques du site de l'accident (forêt montagneuses enneigée), par les conditions de son occurrence (nuit d'hiver) et par les difficultés rencontrées pendant les opérations de recherche (conditions climatiques et absence d'émission de la radio-balise de détresse).

B. Moyens déployés

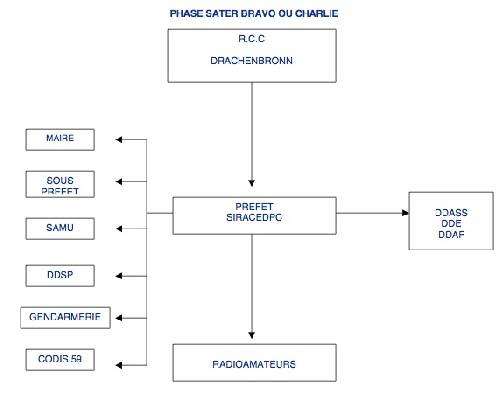

Compte tenu des conditions d'environnement (nuit, crêtes accrochées, givrage dans la couche, difficulté d'emploi des équipements de vision spéciaux), il a fallu essentiellement compter sur les moyens humains pour localiser l'épave par le biais d'opérations de ratissage. La commission d'enquête a donc analysé la façon dont avaient été conduites ces opérations de recherche terrestres et les rôles respectifs qu'y avaient joué le Centre de coordination de sauvetage (RCC) de Drachenbronn et le dispositif SATER dirigé par le Préfet du Bas-Rhin dans le cadre des dispositions réglementaires prévues.

C. Les recherches

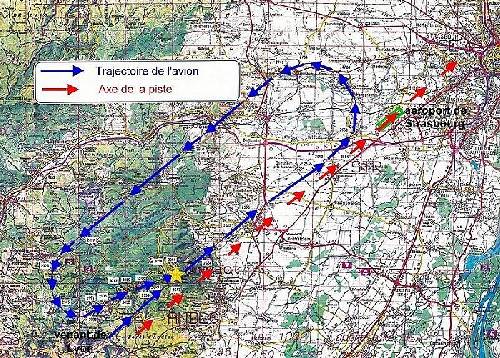

Dans le cas des accidents aériens, le RCC assure la conduite générale des recherches. Il dispose pour ce faire de moyens adéquats et de personnels qualifiés capable d'exploiter les renseignements et les informations qui lui parviennent. Pour cet accident, les premiers renseignements ont été transmis au RCC par le centre de contrôle d'approche de Strasbourg à 18h31 avec le déclenchement de l'alerte. Le contrôleur d'approche ayant indiqué que la perte de contact radar avait eu lieu entre 8 et 9 NM dans le radial 230° du terrain de Strasbourg, le RCC a immédiatement (18H34) déclenché auprès de la préfecture la mesure SATER 2 dans la région du Mont Sainte-Odile.

C'est à partir de ces premiers éléments que le RCC a déclenché à 19H09 la mesure SATER 3 en définissant un premier secteur de recherche entre le Mont Sainte-Odile et Andlau, qu'il a ensuite étendu à 19h30 à un quadrilatère Mont Sainte-Odile/Barr/Andlau/Le Hohwald. La commission d'enquête considère que la définition de cette première zone de recherche était cohérente avec les premiers éléments connus du RCC (position de l'avion au nord de l'axe d'approche en fin de guidage, limites de précision du radar, trace au sol de l'axe de piste, repères de la procédure). La commission note toutefois qu'elle présentait une surface importante (21 km2) nécessitant la mise en oeuvre d'effectifs importants sur le terrain.

La commission constate par ailleurs qu'il a fallu respectivement 1h30 et 3h30 pour que les enregistrements radar en provenance de Drachenbronn et de Reims soient communiqués au RCC et pour que celui-ci puisse resserrer la zone des recherches terrestres pour le PC fixe. Ce temps lui paraît excessif compte tenu des moyens de traitement de l'information existant dans ces centres (poursuite radar des vols, enregistrement des données sur les vols, programmes de revisualisation). Enfin, certains centres étrangers auraient également pu être sollicités à cette fin (Karhsruhe par exemple).

La commission relève également que le premier secteur de recherche, dont la définition s'est révélée appropriée, (entre le mont Sainte-Odile et Andlo), a été très vite étendu à une zone plus vaste avant d'être progressivement recentré sur cette première définition. Elle s'est donc interrogée sur les causes de ce phénomène de dilution sans pouvoir pour autant y apporter de réponse précise. Le souci d'identification de la zone de recherche par des repères géographiques facilement identifiables par les moyens terrestres peut constituer un élément de réponse à cette question.

La commission note enfin que, malgré la mise en place par la base aérienne de Strasbourg d'un officier de l'armée de l'air au PC fixe de la préfecture, l'échange des informations entre le RCC et le PC fixe prévu au paragraphe 5.1.3 du protocole SATER Transports-Intérieur- Défense du 08 septembre 1987 parait n'avoir pas bien fonctionné, notamment dans le sens PC fixe vers RCC (le RCC n'a en effet été informé que de deux des témoignages qui avaient été reçus du terrain). Ceci peut provenir de difficultés rencontrées au PC fixe pour faire la synthèse des informations reçues. La commission a remarqué à cette égard que ces difficultés de coordination et de remontée des renseignements, en provenance des unités engagées sur le terrain notamment vers les PC fixes et organismes SAR étaient déjà apparues fréquemment dans les opérations SATER.

En fonction des informations dont il disposait,il semble que le rôle du RCC pour préciser le polygone des recherches terrestres se soit limité à quelques indications transmises au PC fixe: à 20H15 confirmation du premier polygone et demande de ratissage dans la région du Buchenberg, à 21h25 demande d'envoi de moyens terrestres entre le château de Landsberg et la cote 826 (La Bloss), à 22h04 communication de la dernière position connue par le centre de Reims et indication de la Bloss comme lieu possible de l'accident.

D. Les opérations de secours

La conduite des opérations de recherche terrestres a donc essentiellement été assurée par les représentants du Préfet du Bas-Rhin. Un PC fixe a été activé immédiatement à la préfecture. Le PC opérationnel a été installé à Barr (20h45). Le rassemblement des moyens de secours pompiers SAMU s'est opéré à partir de 19h20 au centre de secours d'Obernai désigné comme le point de première destination. La direction des recherches y a été assurée par le commandant du groupement de gendarmerie départementale rejoint par le sous-préfet de Sélestat. La commission d'enquête n'a pas analysé en détail la totalité des opérations de recherche qui avaient été menées et n'est donc pas en mesure de formuler à cet égard une appréciation globale suffisamment fondée. Deux points lui paraissent toutefois devoir être relevés.

Tout d'abord l'ampleur des recherches terrestres à lancer notamment du fait de l'importance de la première zone de recherche (21 KM2) et des limitations imposées aux moyens aériens, a immédiatement dépassé tous les moyens de la gendarmerie départementale. Des renforts ont été demandés à partir de 19h30 à la Gendarmerie Mobile et à l'Armée de Terre. Compte tenu des délais de rappel et de route, ils ont été disponibles sur zone, respectivement à 21h30 et 22h. Ce n'est qu'à partir de l'arrivée de ces renforts que les opérations de ratissage intensif ont pu commencer. On peut donc se demander s'il n'aurait pas été préférable, dans les circonstances de cet accident, d'alerter et de mobiliser des effectifs importants dès le déclenchement de la mesure SATER/2, de façon à permettre une mise en oeuvre plus rapide et plus complète de la mesure SATER/3 dès son déclenchement.

D'autre part, si un grand nombre d'opérations de recherche ont été lancées au cours des deux premières heures par les responsables opérationnels, en fonction des éléments disponibles ou d'informations diverses, le dispositif de recherche dirigé à partir du PC fixe de la préfecture paraît n'avoir atteint sa pleine efficacité qu'à partir de l'installation du PC opérationnel à Barr vers 20h45 et de son ralliement par les responsables des différents services. Il est donc possible que, dans un premier temps, les décisions n'aient pas intégré toutes les informations disponibles du moment. Ceci met en évidence l'importance de la rapidité de la mise en place du PC opérationnel et de son armement avec tous les responsables concernés, l'importance aussi du choix de son implantation et des moyens de liaison dont il est doté pour communiquer avec les équipes sur le terrain et avec les autres organismes.

En résumé, la commission d'enquête constate que les phases d'urgence ont été déclenchées dans les délais prescrits et que les opérations de recherche ont été conduites conformément aux textes en vigueur. Elle a toutefois relevé le délai important de restitution des trajectoires radar de l'avion, le délai de montée en puissance du dispositif terrestre vis à vis de l'importance de la zone de recherche, les difficultés rencontrées dans l'échange des informations entre RCC et préfecture, notamment dans le sens PC fixe vers RCC.

En ce qui concerne les opérations de recherche et de secours, la commission a noté :

- la survie de plusieurs personnes malgré l'extrême violence de l'impact;

- la destruction à l'impact de la radiobalise de détresse. Cet équipement n'a donc pu jouer aucun rôle dans les opérations de recherche;

- les mauvaises conditions météorologiques qui ont gêné les opérations de recherche;

- la longueur et la difficulté des opérations de recherche qui infirment des idées reçues concernant la facilité de découverte de l'épave d'un gros avion de transport;

- les difficultés de coordination des dispositifs de recherche et le temps nécessaire à la montée en puissance du dispositif de recherches terrestres;

- les difficultés rencontrées dans l'organisation et la conduite des opérations de secours, entraînant notamment la non intervention sur le site des équipes médicales spécialisées dans le traitement des polytraumatismes graves ;

- la gêne causée aux opérations de secours par l'encombrement des routes d'accès au Mont Sainte-Odile.

Prochain article : le plan SATER

Catastrophe du Mont Saint Odile - article 3 : causes des décés et organisation des secours

I Causes des décès

Les victimes ont subi un choc frontal très violent. Un certain nombre d'entre elles ont de plus été totalement ou partiellement carbonisées.

Aucune trace de suie ou d'oedème pulmonaire n'a été trouvée à l'examen des voies aériennes supérieures et des poumons, ce qui aurait été le signe d'un incendie ou d'une explosion avant l'impact.

Toutes les victimes avaient subi des polytraumatismes. Certaines lésions ont été fréquemment observées au niveau de la tête, de la ceinture pelvienne, et de l'extrémité des membres inférieurs, par les médecins qui ont examiné les corps. Selon ces médecins, les lésions constatées au niveau de la tête pourraient être dues au choc contre la structure du dossier de siège situé devant le passager. Les lésions de la ceinture pelvienne seraient dues aux ceintures de sécurité qui, pour autant qu'on puisse le savoir, ne se sont pas rompues. Les lésions de l'extrémité des membres inférieurs pourraient être dues à la partie inférieure de la structure des sièges et à leurs attaches sur le plancher de l'avion.

Ces différentes lésions ont, d'après le rapport de l'institut de médecine légale de Strasbourg, provoqué la mort immédiate de quatre-vingt-une victimes (on a compté dans cette catégorie les deux victimes présumées dont les restes n'ont pas été identifiés). Ce même rapport précise que, sur les six victimes dont le décès est intervenu après l'impact, deux auraient probablement survécu si les secours étaient intervenus dans les deux premières heures (elles sont décédées pendant leur transport). Les quatre autres auraient peut-être pu avoir une chance de survie si les secours étaient intervenus dans les trente premières minutes.

II Organisation des recherches

A. Aspects réglementaires

L'organisation et le fonctionnement des services de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix sont prévus par l'instruction interministérielle du 23 février 1987.

Cette instruction attribue la direction générale des opérations au Centre de Coordination et de Sauvetage (RCC) géographiquement compétent. Cet organisme dépend du commandement opérationnel de zone de l'Armée de l'Air.

Le RCC détermine en particulier la zone probable de l'accident et les zones de recherches. Il assure la conduite d'ensemble des recherches et gère directement les moyens aériens, alors que la conduite des opérations de secours terrestres est déléguée au Préfet du département.

L'organisation et les procédures appliquées par le service d'alerte sont fixées par le règlement de la circulation aérienne (RCA 3-7 & 5-6). Les délais de déclenchement des phases d'urgence en cas de perte simultanée de contacts radio et radar sont respectivement de cinq minutes pour l'ALERFA et de dix minutes pour la DETRESFA.

L'instruction du 23 février 1987 est complétée par le protocole d'accord SATER du 8 septembre 1987 qui précise l'organisation des différentes phases des recherches terrestres.

Il s'agit des mesures :

- SATER/1 (demande de renseignements n'impliquant aucun déplacement),

- SATER/2 (recueil auprès de la population d'une zone déterminée d'un maximum d'informations),

- SATER/3 (recherches approfondies sur le terrain lorsque le secteur dans lequel l'aéronef est recherché est localisé avec suffisamment de certitude). Le déclenchement de SATER/3 conduit à l'établissement d'une liaison permanente entre le RCC et la préfecture concernée.

B. Déroulement des recherches

Reconstitution des opérations de recherches et de secours basée à partir des comptes-rendus établis par le RCC de Drachenbronn, la Préfecture du Bas-Rhin et des témoignages recueillis par la gendarmerie :

- l'alerte a été déclenchée à 18h31 par l'approche de Strasbourg qui a prévenu le centre de coordination et de sauvetage (RCC) de Drachenbronn, le centre de contrôle de Reims (CRNA Est) et la préfecture du Bas-Rhin (18h34),

- à 18H34, le RCC a déclenché auprès de la préfecture le plan SATER/2, dans une zone centrée sur le Mont Sainte-Odile. Cette mesure a été confirmée au Directeur de la protection civile et au Groupement de gendarmerie de Strasbourg respectivement à 18H39 et 18H43. A 18h56, la préfecture a demandé aux radio amateurs de rechercher une éventuelle émission sur les fréquences de détresse (121,5 et 243 Mhz),

- à 19h09, la préfecture, sur demande du RCC, a déclenché la mesure SATER/3 dans un premier secteur de recherches entre le Mont Sainte-Odile et Andlau, étendu à 19h30 à un quadrilatère Mont Sainte-Odile, Barr, Andlau, Le Hochwald. Une Alouette III de la sécurité civile basée sur l'aérodrome de Strasbourg-Entzheim, a décollé à 19h13. Cet appareil a effectué des recherches visuelles à l'ouest d'une ligne rejoignant Barr au château de Landsberg. Cette zone se situait dans le quadrilatère défini mais ne couvrait pas totalement certains sommets, dont le Mont Sainte-Odile et la Bloss, couverts par des formations nuageuses.

- les radio-amateurs sont arrivés au Mont Sainte-Odile à 19h20 et n'ont entendu aucune émission de balise de détresse. Par la suite, douze équipes de deux radio-amateurs se sont répartis sur le terrain et ont participé aux recherches terrestres,

- le RCC a donné successivement à 19h40 et à 21h32 l'ordre de décollage à deux hélicoptères Puma équipés de jumelles de vision nocturne. Compte-tenu des conditions de vol rencontrées (vol de nuit dans le relief avec crêtes accrochées et risque de givrage), ces recherches, qui sont restées vaines, ont été effectuées hors nuages, en-dessous de 600 m,

- le RCC a demandé à 18h41 la restitution de l'enregistrement du radar de Drachenbronn et des dispositions similaires ont été prises par le CRNA Est. Les restitutions correspondantes n'ont été mises à la disposition du RCC respectivement qu'à 20h10 et à 22h04, compte tenu des moyens de restitution des trajectoires radar existant dans ces centres à la date de l'accident, et des procédures en vigueur quant à leur mise en oeuvre. Ces éléments n'ont permis au RCC de préciser et de réduire que très progressivement le polygone des recherches terrestres tel qu'il avait été défini à 19H09 et 19H30,

- les recherches se sont donc déroulées essentiellement à l'aide de moyens terrestres à partir d'un PC opérationnel (PCO) qui s'est installé à 20h45 à la gendarmerie de Barr. Elles ont été conduites avec des moyens croissants en fonction des informations disponibles au PCO et au RCC. Leurs composantes principales ont été les suivantes :

- de 19h40 à 21h environ, 24 patrouilles de gendarmerie ont sillonné, par la route, le premier quadrilatère défini ainsi que les vallées d'Andlau et de Villé et le secteur d'Obernai-Ottrot,

- à partir de 20h00, les centres de secours de Villé, Schirmeck et Urmatt ont effectué des recherches dans un secteur situé dans l'ouest du Mont Sainte-Odile pour environ 5 km,

- à 20h15, le RCC a confirmé la zone de recherches définie à 19h09 en demandant que les ratissages soient concentrés dans la région de Buchenberg. Deux patrouilles de gendarmes ont été dépêchées sur les lieux; leurs investigations n'ont rien apporté ; en fonction des indications données au PCO par deux agents d'Air Inter sur le point survolé par l'A320 lors de son dernier contact radio (Breitenbach), trois zones de recherches de 3 km de côté ont été définies à 20h45, assorties d'un ordre de priorité décroissant.

La zone N°1 était centrée sur La Bloss et l'intention était d'y engager les forces de gendarmes mobiles au fur et à mesure de leur arrivée pour qu'elles ratissent ce secteur avec l'aide des sapeurs-pompiers et des guides du Club Vosgien.

Le déploiement des différentes équipes de recherche dans cette zone a été effectué de 21h00 à 21h35:

- à 21H25, le RCC a demandé d'accentuer les recherches sur un axe orienté au 320° partant du château de Landsberg vers le point coté 826 (La Bloss)

- à 22h04, le RCC a donné à la préfecture les coordonnées du dernier plot enregistré par le CRNA Est (48° 25' 37N ; 007° 24' 42E) en précisant que l'appareil pouvait se trouver vers la cote 826 (La Bloss),

- à 22h10, il a été demandé à un régiment de l'Armée de Terre (200 personnes) de partir ratisser la zonen°2 (mission annulée à 22h20 en fonction de derniers témoignages reçus et confirmant l'orientation des recherches sur le massif de La Bloss).

Un rescapé valide a pu rejoindre la route et indiquer l'emplacement de l'épave, ce qui a permis l'intervention d'un groupe de gendarmerie mobile, qui a rejoint l'épave à 22h35.

Il faut noter qu'un nombre important de véhicules privés a afflué très rapidement sur toutes les routes donnant accès au Mont Sainte-Odile, comme conséquence, semble-t-il, des annonces faites par les médias (notamment par les radios locales).

Note : Moyens mis en oeuvre:

- Gendarmerie (Mobile et Territoriale) : 350 personnes,

- Armées de l'Air et de Terre : 400 personnes,

- CRS : 100 personnes dont 24 motards chargés de la circulation routière et du contrôle d'accès au site,

- Sécurité Civile : 100 personnes,

- Radio amateurs : 24 personnes,

- deux hélicoptères Puma de l'ALAT,

- un hélicoptère Alouette III de la Sécurité Civile.

III Organisation des secours

A. Aspect réglementaire

En application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, les préfectures doivent établir un plan d'urgence appelé "Plan Rouge".

Le Plan Rouge du Bas-Rhin, approuvé par arrêté préfectoral le 11 juin 1990, porte sur la mise en oeuvre des moyens de secours et des soins médicaux dans des circonstances telles que les moyens habituels seraient rapidement dépassés mais ne nécessitant pas le déclenchement du plan ORSEC.

B. Déroulement des secours

Le Plan Rouge a été lancé à 18h40. L'organisation du poste de commandement opérationnel (PCO) a été réalisée dans les conditions suivantes :

- le PCO a été implanté à la brigade de gendarmerie de Barr. Le sous-préfet, directeur des secours, le colonel commandant les opérations de secours (COS) et le colonel commandant le groupement de gendarmerie se sont tenus exclusivement à ce poste de commandement,

- le regroupement des moyens de secours médicaux selon le schéma prévu par le plan rouge départemental, s'est effectué au centre de secours d'Obernai désigné à l'ensemble des services comme le point de première destination (PPD).

Ces localisations ont été choisies en fonction de leur position à proximité de la zone des recherches couvrant les deux accès principaux au massif (Barr et Ottrott).

Lorsque l'épave a été retrouvée les premiers secours ont été apportés par les premiers arrivés, c'est-à-dire les gendarmes mobiles, tous secouristes, rapidement rejoints par trois médecins militaires et un ou deux médecins civils. Des renforts ont été demandés d'urgence et les survivants ont tous été localisés avant 23h00.

Avant l'arrivée vers 23h20 de la première colonne de secours venant de Barr, quatre personnes jugées transportables par les médecins militaires ont été évacuées par les gendarmes mobiles vers le parking de la Bloss, où étaient garés les premiers véhicules de secours, soit à dos d'homme soit à bras soit encore à l'aide de brancards de fortune.

Sept autres personnes ont été évacuées entre 23h20 et 0h15 par des moyens identiques. Certaines d'entre elles ont été examinées et médicalisées sur le site par des médecins militaires.

La deuxième colonne de secours venant d'Obernai via Ottrott et apportant des brancards est arrivée environ 45 minutes après la première. Après une montée difficile due à l'état des routes et aux encombrements occasionnés par les curieux, la mise en place des véhicules a été compliquée par la présence d'un grand nombre d'autres véhicules (autres secours, service d'ordre, badauds, journalistes).

En montant vers le site de l'accident les médecins et secouristes ont croisé la colonne descendante. Les blessés ont alors été pris en charge sur des brancards et transportés sur la départementale où se trouvaient les ambulances.

C'est à partir d'environ 1h30 que les évacuations vers les hôpitaux de la région ont commencé.

Deux victimes sont décédées pendant l'évacuation primaire (du site de l'accident vers les ambulances).

Prochain article : recherche, survie, sauvetage et conclusion du rapport.